最近、月額約3,000円を支払ってChatGPT Plusを利用し、創作活動の相棒として稼働させている。

はっきり申し上げて、AI君はとても優秀だ。

脚本のpdfファイルを投げて「必要なBGMとSEを洗い出して」と指示すれば、ある程度形式立ててまとめてくれる。こんな話が書きたくて、こういうアイディアとプロットは思いついているが詳細を詰めれていないと相談すると、建設的な提案をくれる。それでAI君と対話をしていくうちに良い考えが浮かぶので、執筆に活かす。AIに全て執筆を任せ、そのまま完成とすることはしない。あくまでも執筆のための取材の一つとして、AI君を活用しているということになるだろうか。孤独になりがちなクリエイターのメンタルケアラーとしてもいい仕事をしてくれる。周りの作家にもAI君を相棒として同じような運用をしている方を、最近はよく見かける。

これだけ書くと、自分の創造性を損なうことなく、AIと人間の良いとこどりができているように見える。

しかし、そんなAIライフを送り始めてから3日ほど経過した頃、わずかながらクリエイターとしての自分の立ち位置に危機感を感じる出来事があった。

その日、私はとある声活動者様からの依頼で、サンプルボイスの台本を執筆していた。

「青年・熱血系」等、キャラクターのざっくりとした年代と方向性が指定されており、依頼者の声質や演技の方向性と照らし合わせて、演者としての魅力が伝わりやすい台本を私なりに書くという仕事である。

こういった依頼は過去にも複数回引き受けてきたが、やってみると思ったより骨が折れることが分かる。声の活動をしながらそれをやろうと思えば尚更だ。ひとえに私のテキストに魅力を感じてくださっているからこその頼みであるはずだから、ご依頼いただけるのは大変ありがたいことである。

そこで、「反社会的勢力を追っている新聞記者が頼りにしている情報屋」というキャラクターを思いついた。このような人物像は書いたこともなければ、身近に居ない存在でもあるから、リサーチが必要な案件である。こういった時、まず意図的にAI君を使ってみる習慣をつけていた私は、次のように投げてみた。

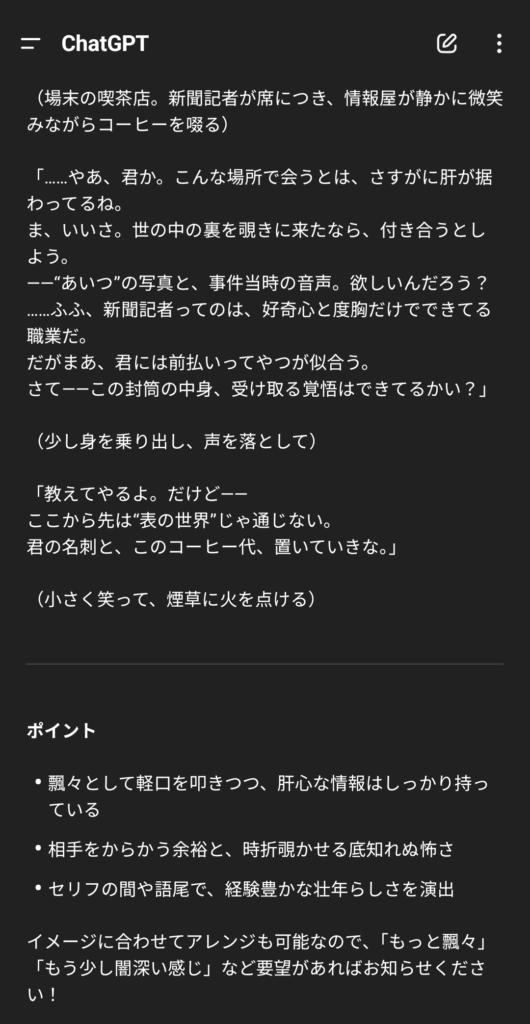

「壮年で飄々とした感じの台本を希望しているみたいだけど、反社会的勢力を追っている新聞記者が頼りにしている情報屋っていう設定を思いついた。写真とか、事件に関する内容をヒアリングされているところ。」

返ってきたのがこれだ。

なるほど、よく書けている。部分的に見ると些かおかしい気もするが、少し手直しすれば、かなり雰囲気の出ている台本になりそうだ。

そこで思った。「サンプルボイス台本、全部AI君に書かせてちょっと手直しするぐらいならば、誰でもできそうだ。それなら、今後誰かに依頼しなくてもよくなるんじゃね……?」と。

※ちなみに執筆した台本は納品済みだが、誓ってAI君に書かせたものをそのまま採用はしていない。改めてリサーチを行い、ゼロから自分で書いたものを決定稿とした。「Noah Revのテキスト」に価値を感じたからこそ依頼をくださった依頼者に失礼であるし、何より私の創作者としての矜持が許さなかった。

人間よりも優秀なAI

2025年現在、AGIという言葉をよく耳にするようになった。

現在は専門的な分野に特化した各種AIが注目を浴びているが、あらゆる分野の垣根を超えて総合的な判断を下すことができる汎用人工知能が、AGIである。分野の垣根を超えた総合的な判断というのは、人間がやっていることに等しいから、人間よりも圧倒的に速く結果を出力できるAGIは、人間よりも優秀であると言って差し支えないだろう。

どうやら、今後AGIが台頭し、世界で活躍することは間違いないらしい。それどころか、AGIをも超えるASIなんてシロモノが登場するという未来予測もある。

私はAIを専門としていないので、断片的なことだけしか理解できていないが、これらが与太話ではなく現実味を帯びた話であることは分かる。現状でもAIは十分優秀であり、加速度的に進化していることを、身をもって体験しているからだ。

※余談だが、拙作『ごうもんセンターむらもとK支店』および『グレート・オッド・ワン』には、「汎用型AI」という概念が登場する。私の想定では、世界のインフラとも呼べる機能を果たしている人工知能であり、AGIとほぼ同一と考えて良さそうである。

「人間なのに凄い」という概念の登場

そんな凄いAIが登場するならば、「もう全部AIにやらせればいいのでは?」という発想が出てくる。

既に音声作品のジャケットやイメージビジュアルに生成AIを使用しているクリエイターが出てきているぐらいだから、台本執筆も、音声編集も、はたまた演者までも……?

創作に限らず、何かを生み出すには果てしない工程を要する。面倒なことは全てAIがやればいい。エンタメでビジネスを展開する者たちが、そんな考えになったって何ら不思議ではない。この手の話でよくある「人間にできることは何か」という議論すらナンセンスに思えてくる。だって、AIのほうが人間よりも優秀なのだから───

しかし、それならば人間は全く以て要らないというのは暴論だろう。もし人間よりも優秀なAIが世界に浸透したら、新たに登場するであろう概念がある。それは「人間なのに凄い」だ。

サル回しのサルは、人間にしつけられた見事な芸を披露してくれる。それに対して人間が賞賛を送るのは、「サルなのに凄い」という考えが根底にあるからだ。嫌な言い方になるが、サルは人間よりも知能が低いという前提があるからこそ、人間はサル回しに感動することができる。それと丸っきり同じ構造で、人間がAIに勝てないということを前提に、「人間の割には頑張っている」という価値観が登場する。

どういうことか。

足の速い人間、格闘技が強い人間、面白い話ができる人間、歌が上手い人間、美しく健康な肉体を持っている人間、対戦ゲームが上手い人間……こういった「人々を熱狂させられる人間」の価値は、人間よりも優秀が存在がいても、きっと無くなることはない。なぜならば、それは最終的に人間がやることだからである。AIならばいとも容易く出力できることを、人間は時間をかけ、鍛錬し、試行錯誤し、行動し、時にAIの力を借りながら、ようやく結果を出す。人間はそこにドラマを感じ、熱狂する。すなわち、エンターテイメントの領域である。

AIに始まり、AIに終わるエンタメが広く評価されることは、あるかもしれない。しかし、それは別領域の話だ。世界で行われる活動は、「AI部門」と「人間部門」に二分される。AIで済ませてもいい領域は、それでよい。その逆で、敢えて人間がやることで生まれる価値に注目される時代に、我々は備えるべきなのかもしれない。

必要なのは「好かれること」「イレギュラーなことをやれること」

「人間部門」で生き残るためには、何が必要だろうか。

一つは、いたってシンプルだが、好かれることだ。

AIが何でもやってくれる時代では、嫌われるリスクが跳ね上がる。敢えて「この人間に頼みたい」と思われるためには、技術も重要だが、人柄も大いに関わってくるからだ。それに、未来で登場しているであろう対話型のAIには、煩わしい人間関係など気にする必要はなく、今以上にこちらが心地いいであろう言葉遣いで接してくれるだろうが、それだけでは得られない幸福が人間にはある、と思う。AIが相手してくれても、人間から相手されないことの孤独感は、想像を絶するだろう。

もしかしたら、友達がみんなAIというコミュニティに価値を見出す人間も出てくるかもしれないが、それもまた「AI部門」と「人間部門」の視点の話になるであろう。

もう一つは、「イレギュラーなことをやれること」。

これもシンプルで(言葉にするだけならば簡単)、人を熱狂させるには、人と違うことをやる必要がある。それは同時に、何でもできるAIに対する挑戦でもある。もしかしたら、そのイレギュラーさえも、未来のAIは想定済みなのかもしれないが、肝心なのは実際にAIを超えられるかどうかではなく、その姿勢だ。

思うに、クリエイターとは創造したい衝動にどうしようもなく駆られることで辛うじて生きている人種のことである。そうでなければ、あまりに非効率なことに没頭することに対して説明がつかない。

世に多数存在する素晴らしいコンテンツを消費するだけでは飽き足らず、そうまでして続ける活動でこそ得られる快感を求めて、クリエイターは創造するのである。その在り方は高尚でもなんでもなく、ただただ愚かである。その愚かさこそが、今以上に価値になる。

どれだけ時代の様相が変わろうとも、自分を超える存在がどれだけ居ようとも、何かを創造する悦びを探し続けることが、どの時空でも共通するクリエイターの生き方なのかもしれない。